「子どもは有権者じゃないけれど、主権者なんです」

そんな思いで先日、読売KODOMO新聞さんと一緒に、子どもたちと「参院選」に向けた質問づくりのワークショップを開催しました。

「投票できないのに、なんで選挙のことを考えるの?」——確かにそう思う人もいるかもしれません。

でも実は、子どもたちにも、社会や政治に声を届ける手段はあります。

憲法でも保障されている「陳情」や「請願」という仕組みを使って、議会に意見を届けることができます。

投票はできないとしても、子どもや若者も立派なまちづくりの主人公の一人です。

今回は、そんな「社会に声を届ける力」を育む時間になればと願って、読売KODOMO新聞さんとタッグを組みました。

※なお、冒頭の言葉は、模擬選挙ネットワークの林大介先生の言葉です。私の活動を支えてくれています。

【ご案内】「こども質問」に対する各政党の回答は、7月10日発行の読売KODOMO新聞に掲載される予定です!

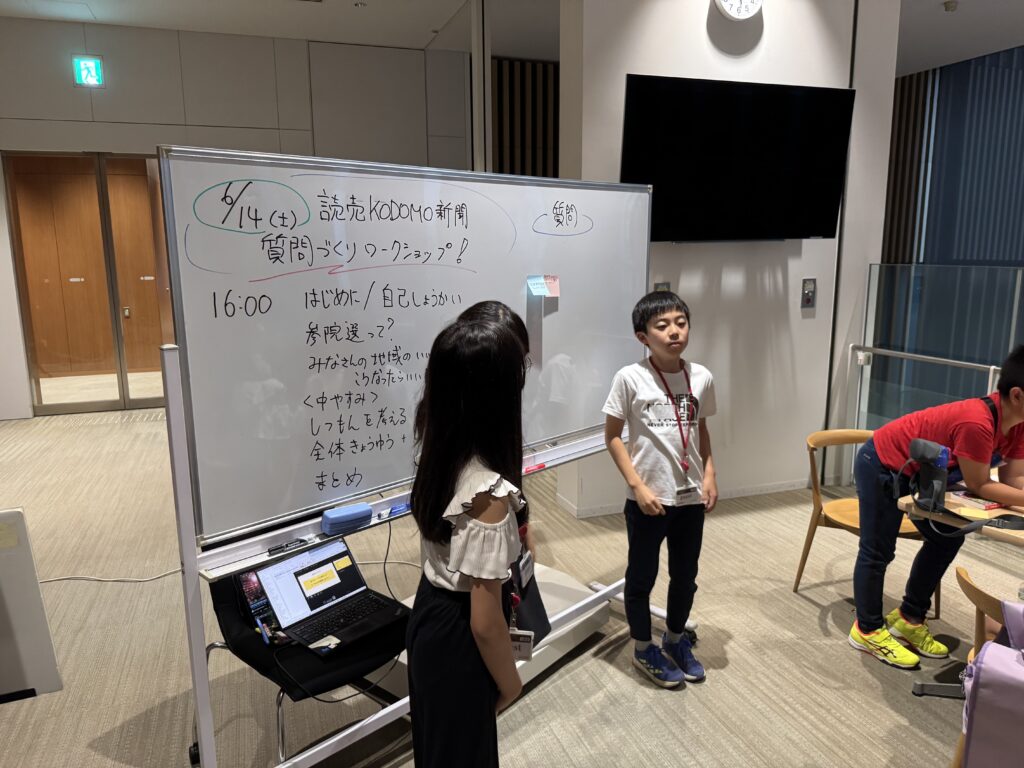

ワークショップの流れ

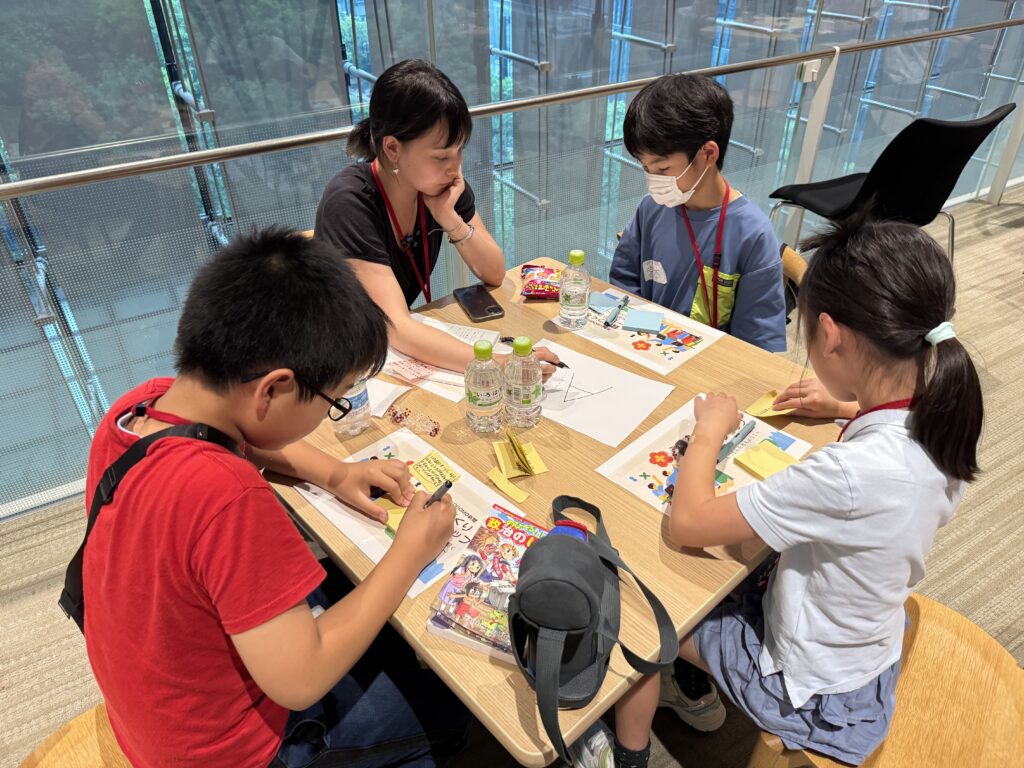

ワークショップには、小学4年生から高校生まで、11人の子どもたちが集まってくれました。

進行は以下のように進めました:

- 自己紹介・アイスブレイク

- 「参院選ってなに?」を一緒に学ぶ時間

- 「自分たちの地域の良いところ、もっとこうなったらいいな」を考える時間

- 各政党への質問を考えるワーク

- 全体で意見をまとめ、質問を絞り込む

みんな最初はちょっと恥ずかしそうでしたが、途中からは積極的に発言が増え、鋭い視点がどんどん飛び出してきました。

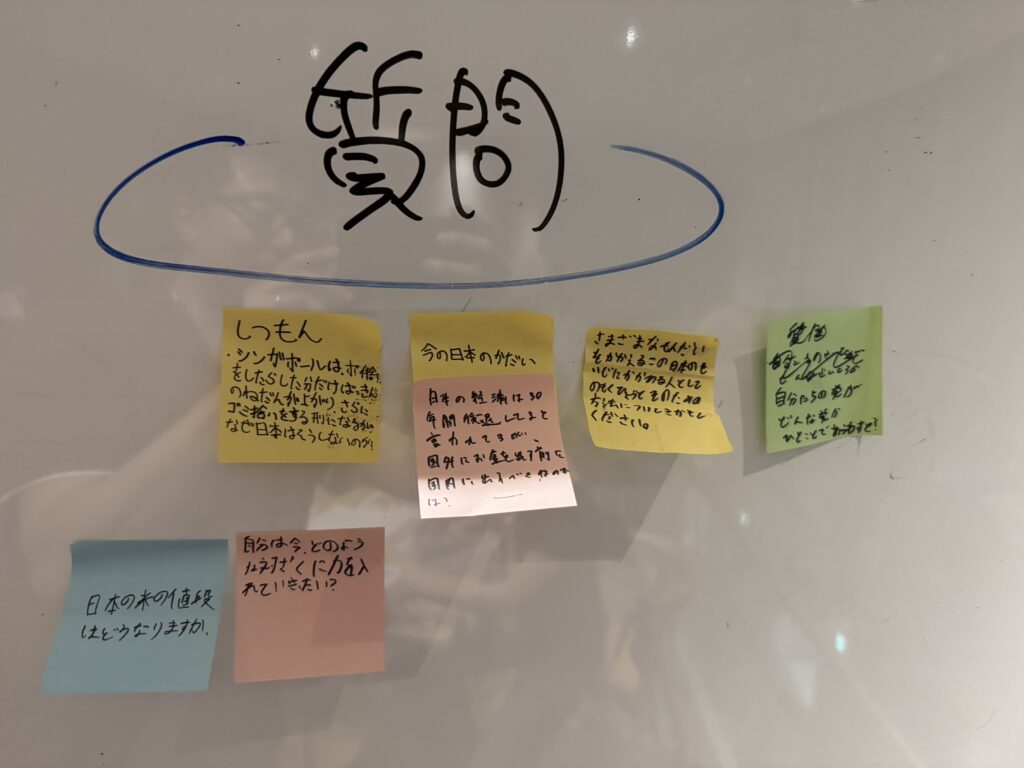

子どもたちが考えた質問

当日はたくさんのアイデアが出ました。例えば…

- 空き家問題の対策は?

- 人が住んでいない家(空き家)に対してどう対策するか

- 自然災害や地震対策は?

- 日本の経済(「失われた30年」)の対策はどうするのか

- 日本のコメの値段はどうなる?

最終的に、編集部で相談し、以下の4つの質問を政党に投げかけることになりました。

Q1 あなたの政党を一言で表すとどんな政党ですか。

Q2 Q1の言葉を選んだ理由を教えてください。

Q3 今の日本が優先して取り組むべき課題は何ですか?解決のために何をするべきですか。

Q4 国連のSDGs17の目標のうち、最も重視するものは何ですか。また、それをどうやって達成しますか。

今回のワークショップの様子は、7月3日発行の読売KODOMO新聞で紹介されました。

「こども質問」に対する各政党の回答は、7月10日発行の読売KODOMO新聞に掲載される予定です!

ぜひ楽しみにしていてください。

私の想い

子どもたちが政治のことを考えるのは、決して早すぎることではないと思います。

「まちのことを考える」「声を出して意見を伝える」——それ自体がもう、主権者としての第一歩です。

これからも、子どもたちが自分の言葉で社会に問いかけられる場をつくっていきたいと思います。

今回ご協力くださった読売KODOMO新聞さん、そして参加してくれた子どもたちに心から感謝します。

7月10日号の紙面で、政党からどんな答えが返ってくるのか、ぜひ一緒にチェックしてみてください!

なお、ぜひこの新聞紙面を使って「小学校、中学校で主権者教育を実施してほしい」と考えています。

従来の教材として新聞紙面や選挙公報、第三者のウェブサイト等がありますが、なかなか小中学生には内容が難しかったと感じます。

その点、この紙面は「こどもたちが考えた、こどもの目線からの質問」であり、

さらに「政党が回答している」という一次情報であること、さらに新聞報道が介在し中立・公平性も担保したものになります。

選挙中でも、選挙後でもいいので、ぜひ多くの子ども・若者が

選挙を通じて、日本や地域の「いま」と「未来」を考え、投票先を「決める=選ぶ」一助になればうれしいです。

今後の展開にもご注目ください。