富津市議会の平野 英男議長、諸岡 賛陛副議長、議会改革推進特別委員会 猪瀬 浩委員長から「若者討議会」の取り組みについて詳しく教えていただきました(2025年7月25日オンライン開催)。

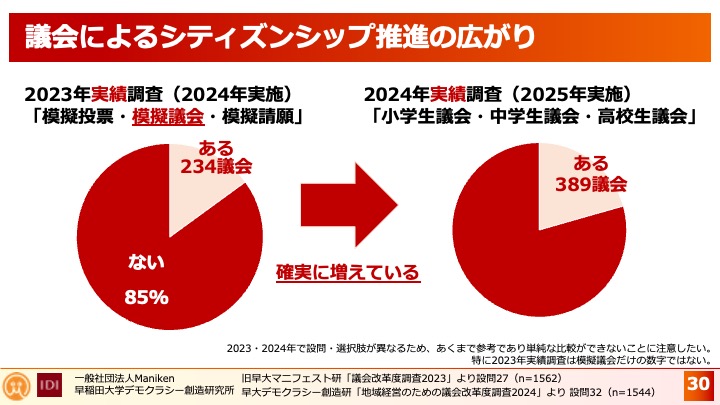

早稲田大学デモクラシー創造研究所の「地域経営のための議会改革度調査」のうち、議会によるシティズンシップ推進に関する設問で、次のようなことが分かっています。

2023年調査では、議会としてのシティズンシップ推進の取り組みとして、「模擬投票・模擬議会・模擬請願」をまとめて、取り組み状況を尋ねたところ「年中実績がある」と回答したのが234議会(15.0%)でした。

2024年調査では、模擬議会のみに絞って尋ねましたが(小学生議会・中学生議会・高校生議会)、「年中実績がある」と回答したのが389議会(20.6%)のため、模擬投票や模擬請願が含まれていないことを考慮すると、模擬議会(小学生・中学生・高校生)の取り組みは確実に増加しています。

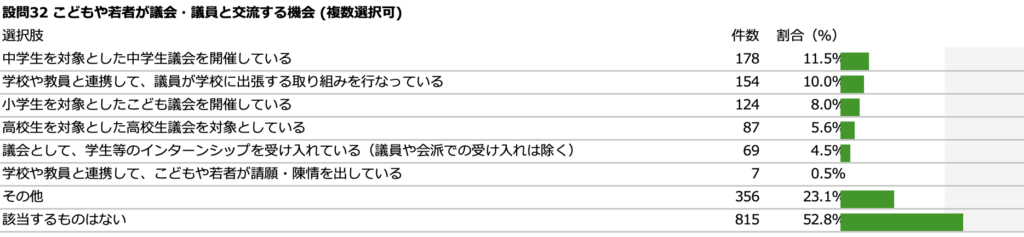

ちなみに、議会が行なっているシティズンシップに関する取り組みでは、上記のように「中学生を対象とした中学生議会」が178件と最多で、「議員が学校に出張する取り組み」が154議会で2番目に多い取り組みとなっています(2024年調査)。

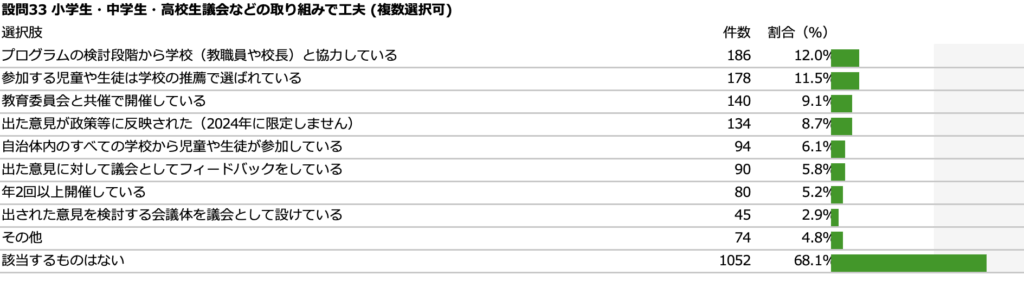

取り組みの工夫として、特に「出された意見を検討する会議体を議会として設けている」や、「出された意見に対して議会としてフィードバックをしている」「出た意見が政策等に反映された」といった項目を重視しています。若者や住民がせっかく意見を表明しても、言いっぱなし・聞きっぱなしで放置されるのでは、やる意味を見出しにくい、であれば議会がきちんと議会の中で引き取って、形にしていく姿勢が求められていきます。

各常任委員会で調査→議会として提言

かずさ青年会議所との共催によって開催した富津市議会「若者討議会」では、市内2つの高校から計18名が参加し、「若者が描く富津市の未来の在り方」について提案を行なっています。本会議場で生徒が行なったプレゼンテーションに対して、議員が質問したり感想を述べて終わるというのがよくあるパターンですが、富津市議会の場合は、本会議場でのプレゼンテーションの後、会場を変え、会議室でそれぞれのプレゼンテーションをさらにブラッシュアップする営みを挟みます。

この時、議員がコーディネーター役として各チームに入ります。改めて提案をグループごとにまとめていきますが、この場で終わりということではなく、この後は議会側が受け取っていきます。議会では、議会改革推進特別委員会で若者からの提案をまとめ、総務産業常任委員会と教育福祉常任委員会の2つの常任委員会で調査、研究、協議を重ねていきます。こうして『「次代を担う子どもたちを育むまち」に関する提言』として平野英男議長名でまとめ、議会として市長に提出しました。

提言書の内容はこちらで見ることができます。HP:「次代を担う子どもたちを育むまち」に関する提言 (PDF 1,368KB)

富津市議会の平野 英男議長、諸岡 賛陛副議長、議会改革推進特別委員会 猪瀬 浩委員長からお話を伺いましたが、研究熱心で常に先端議会の事例にアンテナを張っているのが印象的でした。富津市議会では、コロナ禍で住民との意見交換の場が持ちづらくなってきたことなどを背景に、コロナ禍が明けたら議会として住民参画の取り組みを進めなければいけない、という意識が醸成されていたと言います。8月には、移住者を対象にした意見交換を議会として開催するなど、積極的に住民参画のプロセスを進めています。これからの富津市議会に大いに期待しております。