【シリーズ】”職員消滅”時代の自治体人事

第1回 2005年の”警告”「自治体に不足している〇〇という機能」~8/6開催にあたって

第2回 中堅・若手が消えていく――自治体人事が選ぶ「最大の問題」の背景

第3回 「選ばれる自治体」へ、人事を経営の中核に据える挑戦―組織人材マネジメント調査シンポジウム2025 レポート

はじめに:迫り来る”職員消滅”時代の自治体人事

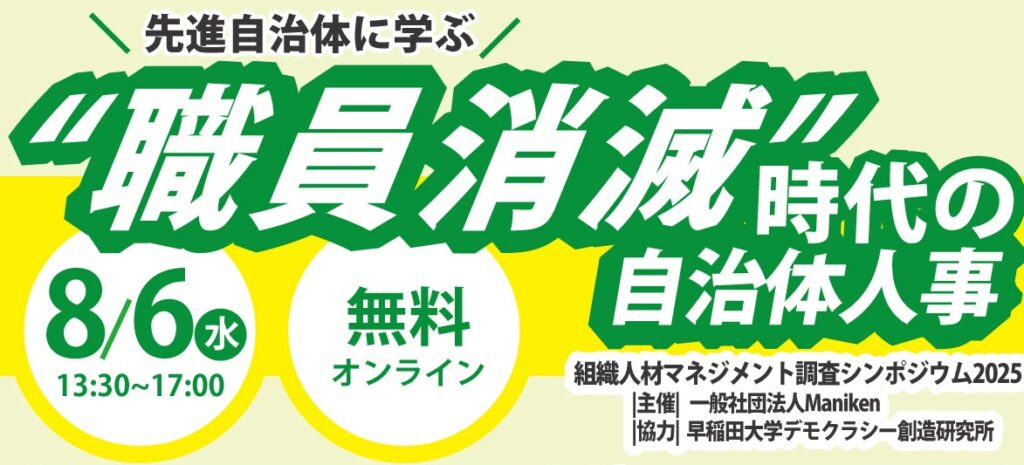

2025年8月6日に開催された「先進自治体に学ぶ“職員消滅”時代の自治体人事〜早稲田大学デモクラシー創造研究所組織人材マネジメント調査シンポジウム2025〜」は、多くの自治体職員が直面している人材確保・育成の危機的状況に光を当てた。

シンポジウムのオープニングで、早稲田大学デモクラシー創造研究所の青木佑一氏が提示した「職員消滅」という言葉は、現状を鋭く突き刺すものだった。

これは単に職員数が減るという話ではなく、多くの自治体において、現場組織が疲弊を重ね、政策実現や次の組織を担う中堅・若手の優秀な職員が次々と去ってしまうという、人材マネジメントの機能不全=「職員消滅」を指す。

実際、地方公務員の採用試験の受験者数や競争率は長期的な低落傾向にあり、特に一般行政職の若手職員の離職率は、過去7年間で2倍にも増加している。

このままでは、市民サービスの質を維持することが困難になり、「選ばれる自治体」どころか、そもそも「自治体」としての機能が維持できなくなるかもしれない。

こうした危機を乗り越えるためには、人事部門だけでなく、首長や経営層が主体となって、人事全体を経営戦略の一環として捉え、組織全体を巻き込んだ変革に取り組む必要がある。

本レポートでは、シンポジウムで紹介された先進的な取り組み事例から、その具体的なヒントを探る。

基調講演:学識経験者が見る自治体人材マネジメントの課題と解決の糸口

獨協大学法学部教授の大谷基道氏から「自治体人材マネジメントの最前線― 課題解決のヒントと実践―」と題した基調講演を行った。

大谷氏は、人口減少や職員の価値観の多様化が進む中で、これまでの「人事管理」から、長期的・戦略的な視点を持つ「人材マネジメント」への転換が不可欠であると指摘した。

そして、人材マネジメントを機能させるためには、「どのような自治体を目指すのか」「そのためにはどのような人材が必要か」といった根本的な問いから始める必要があると強調した。

さらに、大谷氏からは、自治体も民間企業と同様に「選ばれる存在」にならなければ優秀な人材が流出してしまう可能性が示唆された。

この課題を解決するためには、職員の成長モデルを明確にし、管理職が部下との対話を通じて目標設定やフィードバックを行うことが重要であると述べた。

事例発表①:長野県高森町と民間企業が示す、育成・異動・評価のDX

このセクションでは、長野県高森町と、同町の取り組みを支援する民間企業の事例が紹介された。まず、高森町まちづくりアドバイザーでもある中村健氏が、同町での実践事例を共有した。

長野県高森町は、人口減少が課題となる中で、「なりたい『あなた』に会えるまち〜日本一のしあわせタウン高森〜」という将来像を掲げている。

このビジョンを実現するため、町長以下全職員がアセスメントツール「HQプロファイル」の受診に踏み切り、組織の状態を可視化した。

ツールを活用した分析では、高森町役場職員には「チームワークが良い」「住民意見を意識している」「計画づくりが得意」という強みがある一方で、「指示がないと動きが鈍い」「現状を変えることが苦手」といった傾向が見られた。

この結果を基に、個別面談にHQプロファイルの結果を活用したり、高森町は「分析・解釈力」や「傾聴力」を伸ばすための研修を企画するなど、具体的な課題解決に向けたアプローチを進めている。

ある自治体で、企画担当で計画策定があまり進まなかった例がある。そこで「得意」と「不得意」をHQプロファイルのようなデータを活用する中で見出して、計画策定が不得手な職員に、得意な職員を副担当としてあてがい、計画策定が進んだという事例があった。

人員が限られていくなかで、誰に、何を、どのように任せて成果を出すのか、こうしたデータを活用することの価値を示した。

続いて、株式会社エスユーエスの長沼延浩氏が、同社が提供するタレントマネジメントシステム「SUZAKU」とアセスメントツール「HQプロファイル」について解説した。

長沼氏は、地方自治体が直面する課題に対し、勘や経験に頼る従来の「人事」から、客観的なデータに基づいた「戦略人事」への転換を訴えた。

同社のツールは、職員一人ひとりの思考プロセスや行動特性、モチベーションの源泉などを定量的に可視化し、戦略的な人事配置や人材育成、採用戦略の実現を支援する。これにより、人事担当者の経験や勘に頼らない、的確で公平な意思決定が可能になる。

このセクションは、データ活用が人事の客観性を高め、職員一人ひとりの強みを活かす新しいアプローチにつながることを示唆している。

事例発表②:熊本市、四條畷市、そして民間企業が示す、戦略人事と民間力の活用

このセクションでは、2つの先進的な自治体の事例と、それを支援する民間企業の取り組みが紹介された。

まず、熊本市総務局人事課の瀬井健人氏が、「『熊本市職員成長・育成方針』を通じた組織と人が成長するための取組」について発表した。

熊本市は、約5年ぶりに職員の成長・育成方針を改定するにあたり、全職員アンケートやワークショップを通じて職員の声を吸い上げた。その結果、「対話」「つながり」「ビジョンの共有」という3つのキーワードを抽出。この取り組みのユニークな点は、人事施策を「組織経営サイクル」として捉え直し、予算編成と並行して職員の育成や配置に関する議論を行う仕組みを導入しようとしていることだ。

これは、トップダウンで仕組みを刷新しつつ、ボトムアップの対話で職員の納得感を醸成する、非常にバランスの取れたアプローチと言える。

次に、大阪府四條畷市総務部人事課長の川崎有紀氏が、「『日本一前向きな市役所』をめざした組織改革と風土変化の実感」について発表した。

四條畷市は、市長自らが登壇した「働き方改革セミナー」から組織変革をスタートさせ、その強いコミットメントが庁内に浸透したことで、その後の人事施策にも理解が得られやすい土壌を形成した。

同市はエンゲージメント調査を導入し、職員の組織への共感度合いを定量化。また、教養試験の廃止やWeb面接、民間人材サービス会社との連携などを通じて、多様な人材にアプローチし、民間企業からの転職者が増えるなど、新しい風土が形成されつつある。

そして、エン・ジャパン株式会社の廣澤可南子氏が、「四條畷市の組織改革を支えた民間の力」について解説した。

廣澤氏は、職員のコンディション変化を可視化し、離職リスクを早期に把握できるクラウドサービス「HR OnBoard」を紹介。人事担当者が退職意向をキャッチしにくい現状に対し、AIが離職予兆を捉え、具体的な対応策をアドバイスしてくれる同ツールの有用性を説明した。

このセクションは、首長や経営層の強いリーダーシップ、そしてデータ活用と民間企業の知見を組み合わせることで、組織全体を巻き込んだ変革が可能になることを示している。

総括:公務の職場をデザインするための観点「持続可能」

最後に登壇した元四條畷市副市長の林有理氏は、「持続可能な公務職場のつくり方」と題してシンポジウム全体を総括した 。

公務職場が直面する課題として、

「公務員の成り手不足」「求める能力ある人材の不足」「若手の離職増加」の3点を挙げた 。

これらの課題は、現代の「BANI」(Brittle: 脆い、Anxious: 不安、Non-linear: 非線形、Incomprehensible: 不可解)な時代を生き抜くために、職員一人ひとりが変化に対応し、組織が積極的に関与する必要があることを示している 。

林氏は、持続可能な公務職場を構築するための5つの要素を提示した 。

具体的には、「組織の存在意義と公共価値の共有」「多様な人材の活躍と持続的な成長の保障」「柔軟で再構築可能な業務運営基盤」「信頼と共創に基づく組織文化」「説明責任と地域社会との双方向性」である 。

また、人事戦略は、「採用」「風土・文化の形成」「能力開発」「配置・異動」「ガバナンス」「キャリア支援」「定着・活躍」の7つの視点から俯瞰的に捉えるべきだと指摘した 。

「人口増減率」と「地域の希望」は強く相関し、「地域の希望」に最も好影響を与えるのが「政治・行政への信頼」であるという相関関係も示された 。これは、持続可能な組織づくりが、その地域の活力にも繋がることを示唆している 。

自治体が未来をデザインするためには、首長、経営層、人事担当者、そして現場の職員が一体となり、データと対話を通じて組織の現状を正確に把握し、変革を恐れず、継続的に改善していくことが求められている。

シンポジウム全体を通して浮かび上がってきたのは、自治体が持続可能であるために、人事部門だけでなく、首長・経営層が主体となって「人事」を経営戦略の要として捉え、全庁的な組織変革に取り組むことの重要性だ。

先進事例が示すように、組織変革はトップの強いコミットメントから始まり、データと対話を通じて組織の現状を正確に把握し、変革を恐れず、継続的に改善していくことが求められている。元四條畷市の副市長として、その実践を重ねて、実際に職員たちのエンゲージメントが向上している事例は、大変参考になるものだ。

まとめ:人事を経営の1つに位置づけ組織づくりを進める

このイベントを通して共有されたのは、人材確保の危機が目前に迫る中で、人事を経営の中核に据えるべきだという共通認識である。

四條畷市や熊本市の事例が示すように、組織変革はトップの強いコミットメントから始まる。

データ活用、職員の声を生かした方針策定、民間との連携、そして経営層によるリーダーシップ。

これらを通じて初めて、「選ばれる自治体」として持続可能な組織を築くことができる。自治体の未来は、いまこの瞬間から人事を「経営の一部」として捉え直すかどうかにかかっている。

しかし、トップダウンで方針を掲げるだけでなく、職員が自律的に学び、成長できるような環境を整える「ボトムアップの仕組み」も不可欠だ。

これらの先進事例は、単一の部署や個人の努力だけでは「職員消滅」の危機を回避できないことを示唆している。

自治体が未来をデザインするためには、首長、経営層、人事担当者、そして現場の職員が一体となり、データと対話を通じて組織の現状を正確に把握し、変革を恐れず、継続的に改善していくことが求められている。