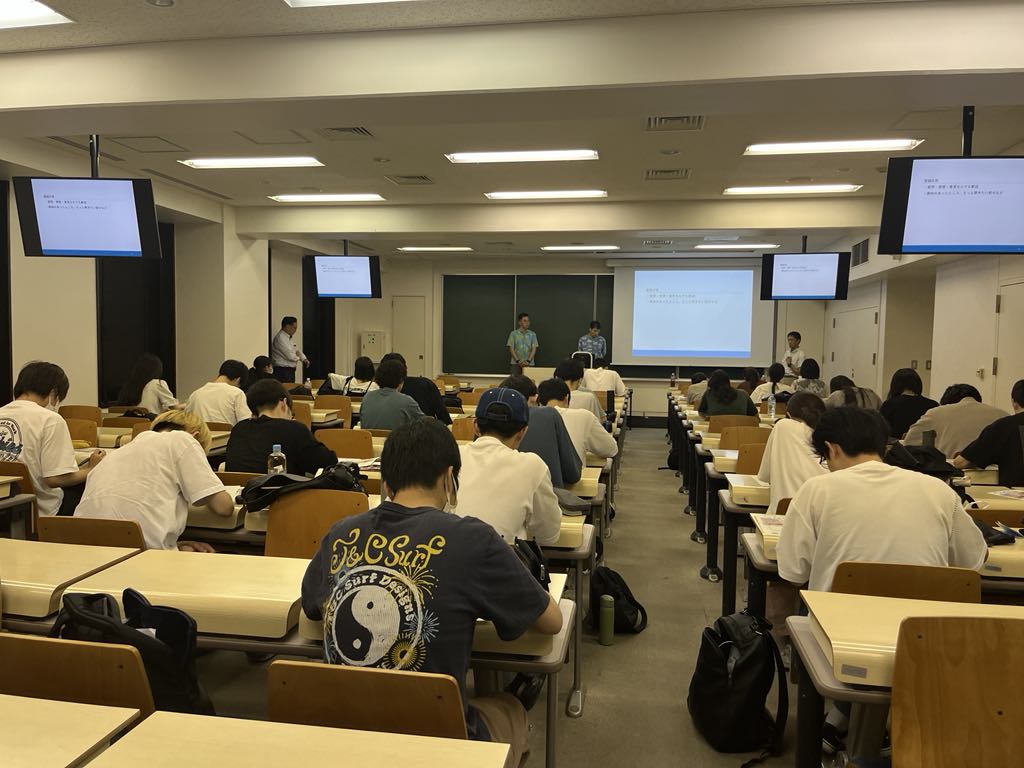

本日は地域経営部会にご参加いただいた茅ヶ崎市のマネ友(過年度部会研究生)3名が日本大学法学部でゲストスピーカーとして地方公務員の役割について授業をしてくれました。この授業を担当しているのは、以前ブログにも書かせていただいた、旧マニフェスト研究所初代事務局長である、日本大学法学部教授、林紀行氏です。

湘南エリアでサーフィンやマリンスポーツのイメージがある茅ヶ崎市。現在の人口は24万人に対し、役所の職員数は2,321人。この2千人余りの職員数は、良くも悪くも「顔が見える関係」で、「この人に頼れば大丈夫」の一方でネガティブなことも職員間で共有されてしまうそうです。

今日はそんな役所での仕事について、職員のあるべき姿について3人がそれぞれの視点で語ってくれました。

<縦割り業務について>

茅ヶ崎市の保育園待機児童の人数は2015年に115人だったところ、今年度やっと0人になりました。が、実はその裏で小学校での学童保育に入れない子どもたちが膨れている事実がありました。これは保育園待機児童の対策を役所のこども育成部が担当し、小学校は教育委員会と全く別の組織で対策しているので、うまく連携が取れていない背景があることで要因としてありました。

また、別の事例

「道路を歩いていたらブロック塀が壊れそうになっていた、そんな場合あなただったらどうしますか?」

役所に電話して危険なところがある事を告げますよね、と。

ただ、役所内でこの問題に関係する部署は多岐に渡っており、ブロック塀が通学路にあったら教育委員会、空き家のブロック塀だったら都市政策課、その他に安全対策課、建設総務課、道路建設課そして自治会や警察にも。こんなにたくさんの部署に連絡し対策しなければならない。電話を受けてしまったら、その部署が中心となって動かなくてはならない状況もあり、結果、住民からの電話はたらい回しになる現状もあります。

こんな状況に陥らないためにも、自治体職員にとって必要なことは職員と住民の間や、職員間の「日常の信頼関係」だということです。

職員と住民の関係については、運動会の大玉転がしに例えていらっしゃいました。

・大玉は住民の大切なもの

・大玉を転がしているのは公務員

そして重要なことは

●大玉を次につなげていくこと

人口減少時代に求められる公務員の資質として、次の3つを挙げていらっしゃいました。

越境する公務員:担当や部門を超えて働く

制度と現場、住民と行政をつなぐ存在

「これは私の仕事じゃない」と言わない姿勢

正解のない行政を動かすのは「自分」という(他人事にならない)、それが公務員のあるべき姿だと語っていらっしゃったのが印象的でした。

授業後に3人が

「部会に参加することで、これまで目の前の仕事ばかりに囚われていたが、役所全体、また地域にまで目を向けて、全体の中での公務員の使命を考えることができるようになった」と仰っていたこと、とても嬉しかったです。

部会事務局は年度が終わったとしても、こんなマネ友たちをずっと応援していきたいです。