【シリーズ】”職員消滅”時代の自治体人事

第1回 2005年の”警告”「自治体に不足している〇〇という機能」~8/6開催にあたって

第2回 中堅・若手が消えていく――自治体人事が選ぶ「最大の問題」の背景

第3回 「選ばれる自治体」へ、人事を経営の中核に据える挑戦―組織人材マネジメント調査シンポジウム2025 レポート

ある中堅職員の声と危機感

「青木さん、そろそろ働き続けるのは厳しいかもしれない」——。ある中堅職員からのひと言が胸に残っている。

この職員は、地域が好きで、誰よりも自治体組織の仕事に熱意をもっている人だった。

この10年、地域や自治体組織の姿は大きく変わった。私たちが行ってきた「人材マネジメント部会」や「地域経営部会」に参加した約3,000人の職員たちと接してきた中で、今、組織全体に広がる“疲弊”と“流出”の現実をひしひしと感じている。

そしてそれは、個別の事情やミスマッチではなく、構造的な問題へと姿を変えている。

前回の記事でふれた”職員消滅”。

つまり、多くの自治体において、現場組織が疲弊を重ね、中堅・若手の優秀な職員が次々と去ってしまうという、人材マネジメントの機能不全=「職員消滅」へ向かっていることを意識せざるをえない。

【実態①】職員数は減り、やや微増

いま、自治体になにが起きているのか。

稲継裕昭・早稲田大学政治経済学術院教授が2024年に日本記者クラブで「地方自治の担い手不足:若者の公務員離れ~3つのWHYと見えない解決の糸口」と題した講演をしている。そちらも参照していただきたい。

https://www.soumu.go.jp/main_content/000947258.pdf

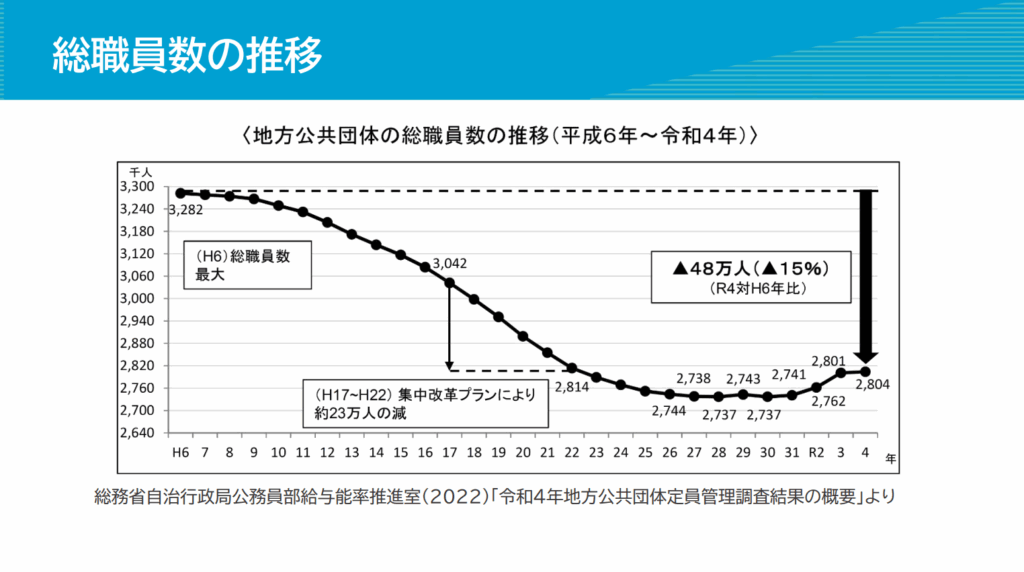

まずは自治体職員の総職員数の推移を見てみる。

当該講演でも引用されている、総務省自治行政局公務員部給与能率推進室(2022)「令和4年地方公共団体定員管理調査結果の概要」によると、1994年の約328万人から、2022年には約280万人へ15%減少している(約48万人減)。

特に一般行政部門での減少が顕著で、1994年比で20.2%の減少(約23万人減)である。

「行政改革」という名の元に、いわゆる「ムダ」撲滅が進み、2010年代に総職員数は底を打った。

一方、「減らしすぎた」という反省もあったのだろう、令和に入ってやや微増している。

稲継教授は、日本と海外における「公務員数の国際比較」にも言及している。

2021年の経済協力開発機構(OECD)の調査によると、日本の公務員比率は労働人口比でわずか4.5%。OECD平均は18.6%であり、最多のノルウェーが30.9%。その他、アメリカが15.0%、英国16.9%、ドイツ11.2%、フランス21.1%などと比べても著しく低く、他国と比べて極めて少数の職員で公共業務を回していることがわかる。

一方で、自治体が担う業務は、子育て、防災、福祉、教育、産業振興、環境対応など、質的にも量的にも拡大しており、住民の期待も多様化。

少人数で膨大な業務を担う現場には、もはや“余白”がなくなりつつある。

生産管理や業務の改善を進めるときに「ムリ・ムダ・ムラ」をなくすことは、業務の効率化にとって着眼すべきポイントである。

しかし、行政改革の過程では、「公務員は非効率」という漠然とした印象論のもと、業務の見直しや再設計を伴わずに人員削減だけが進められた、という経緯がある。

結果として、業務と人材の質・量の両面でバランスを取るという組織運営の「本質」を踏まえることがない、一方的な“人材(定数)減らしごっこ”であったために、「ムリ=業務量が能力を超えている状態」となって現れた。

さらに悪いことに、行政課題が山ほど増えた経過で、職員にかかる「ムリ」が限界を超えている、というのが現状ではないか。

こうした改革の結果、むしろ公務の現場は、制度疲労と人材酷使による持続性の危機に至っている。

【実態②】メンタル不調の拡大

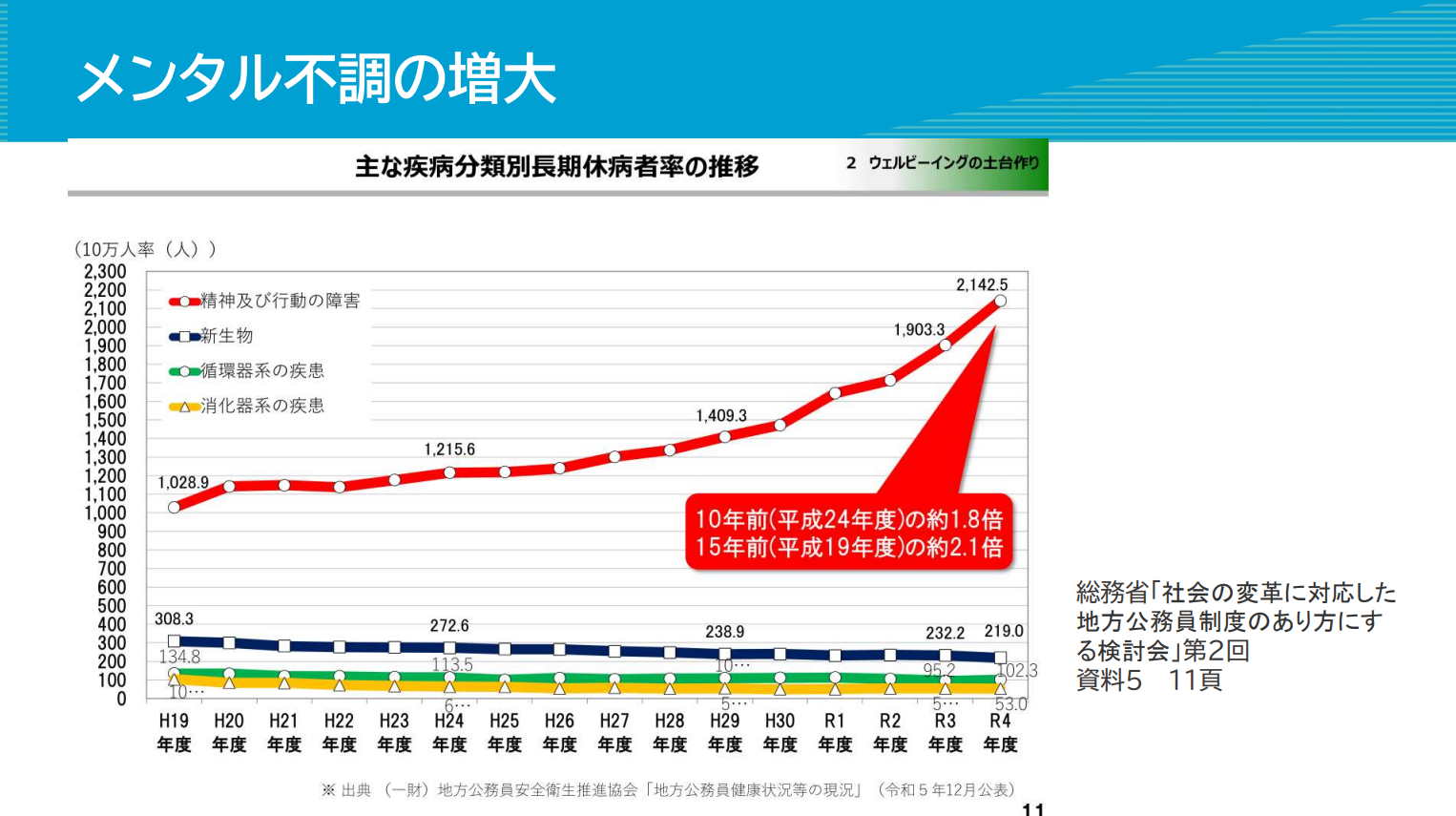

稲継教授は自治体職員の心身への深刻な影響やメンタル不調の増大にもふれている。

一般財団法人地方公務員安全衛生推進協会の調査では、精神及び行動の障害による長期病休者数(職員10万人あたり)は、2012年度の約1,216人から2022年度には2,142人へと倍増。20年前(2002年度)と比べると4.2倍、25年前(1997年度)比では8.7倍にも達するとしている。

https://www.jalsha.or.jp/tyosa/result/

自治体職員のメンタル不調が拡大する背景にあるものを複数の調査から見ていきたい。

総務省が令和2年度に実施した「メンタルヘルス対策アンケート」、および総務省「総合的なメンタルヘルス対策に関する研究会」(令和3年度)の報告書では、メンタル不調による休職者が増加している自治体の多くが、その主因として「職場(上司、同僚、部下)との人間関係」「業務内容(困難事案)」「本人の性格」が挙げている。

もちろん個人の性質も影響はあるが、より大きい要因として職場での関係性や業務の任せ方やフォローの仕方が負荷となっていることが示されている。

https://www.soumu.go.jp/main_content/000784253.pdf

また、メンタルヘルス不調による休務者の増加傾向の要因として「業務の複雑化」「一人あたりの業務量の増大」があると6割以上の自治体から挙げられている。

加えて「気軽に相談できない職場環境」や「若手職員の不調者の増加」も報告されており、組織内のサポート不足が問題を深刻化させていることがうかがえる。

https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01gyosei13_02000095.html

さらに、カスタマーハラスメント(暴言・長時間クレーム・居座りなど)も深刻だ。前述の総務省の調査では、休務に至った理由の1つとして、基礎自治体では「職場外の者との対人関係(住民、企業その他)」が7~9%が該当していると回答があった。

別の総務省の調査では、地方公務員の約半数(35%)がカスハラを受けた経験があると回答している。部門別では「広報広聴」「各種年金保険関係」「福祉事務所」が6割程度と多く、内容は「継続的な、執ような言動」が72.3%、次いで「威圧的な言動」が66.4%だった。

https://www3.nhk.or.jp/news/html/20250506/k10014797901000.html

こうした状況下で、日々の業務を淡々とこなすだけでも精神的な負荷は大きい。

現場からは「このまま働き続けるのは無理」「誰かが潰れてからでないと、変わらないのか」といった悲痛な声が漏れる。

【実態③】退職理由のリアル

この“職場の限界”は、実際に職を離れた人々の声からも浮き彫りになる。

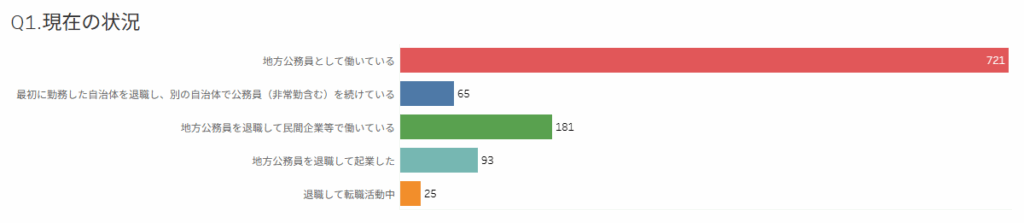

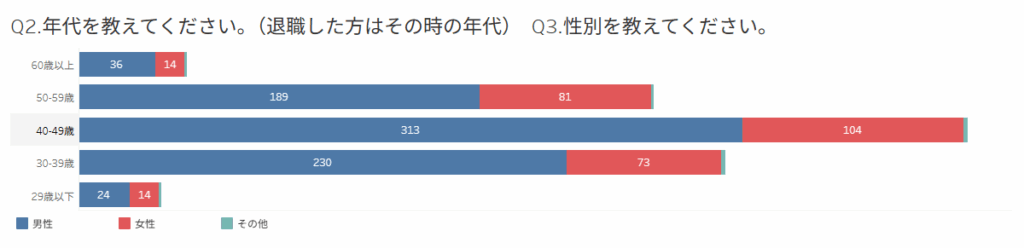

元横浜市職員で一般社団法人コードフォージャパンに所属する石塚清香さんらを中心に2024年6月に実施した「地方公務員の退職理由に関するアンケート」(回答数1,085件)というものがある。

このアンケートは、あくまでSNSの知人を通じたものであり、サンプルの一定の偏りがあることは承知のうえで、約1,000件におよぶ生の声を聞くことができる価値を重視して参考にしたい。

※調査結果 出典:地方公務員退職理由アンケート結果

データ分析:Tableauダッシュボード(by Isao Tada)

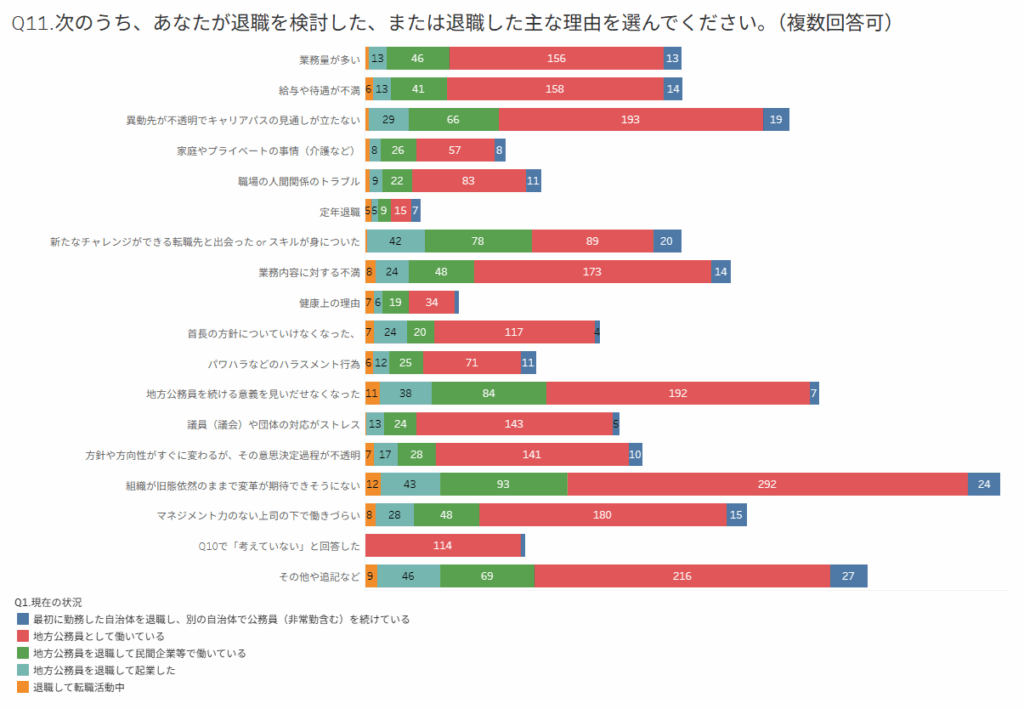

現役職員(青、赤のグラフ)と退職者(緑、水色、橙色のグラフ)を対象にしている「退職を検討した、または退職した主な理由」だが、理由の第1位は「組織が旧態依然で変革が期待できそうにない」、第2位が「公務員を続ける意義が見出せなくなった」、第3位が「異動先が不透明でキャリアパスの見通しが立たない」だった。

そのほかにも「マネジメント力のない上司の下で働きづらい」「業務内容の不満」「業務量が多い」「給与・待遇への不満」「方針や方向性がすぐに変わるが、その意思決定過程が不透明」など、制度や風土の限界を感じさせる要因が並ぶ。

これを読んで、読者はどのように感じただろうか。

「公務員は与えられた仕事をやるもので、キャリアは自分で切り拓くものだ」

「公務員を続ける意義は、自分のやる気の問題」

など、さまざまな感想を持たれただろう。

ここで強調したいのが、「退職を検討するに至る理由」として語られているものの多くは、「マネジメントの不在」によって起きている、ということだ。

前述の出馬幹也さんの整理では、自治体組織における階層別の「役割」として、「業務マネジメント」「人材マネジメント」「組織マネジメント」、そして「存立マネジメント」を提示している。

「誰に、何を、どのくらい、どのように仕事を任せるか」は「人材マネジメント」の機能であり、「公務を続けるやりがい・意義の納得」「中長期的なキャリアパスを見通す」「業務内容や業務量の調整ができていない」という部分は、まさに「人材マネジメントの機能不全」によるものである。

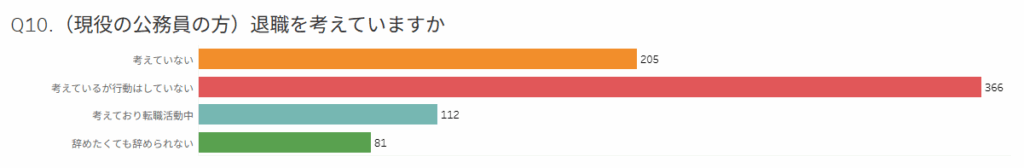

なお、退職した人だけでなく、現役職員の中にも「辞めたいが辞められない」という層が一定数存在するという事実にも注目したい。

そこには、生活や再就職への不安とともに、「この職場が好きだったはずなのに」という、葛藤もある。

【実態④】人事が選ぶ「中堅・若手が辞めていくことが最大の問題」

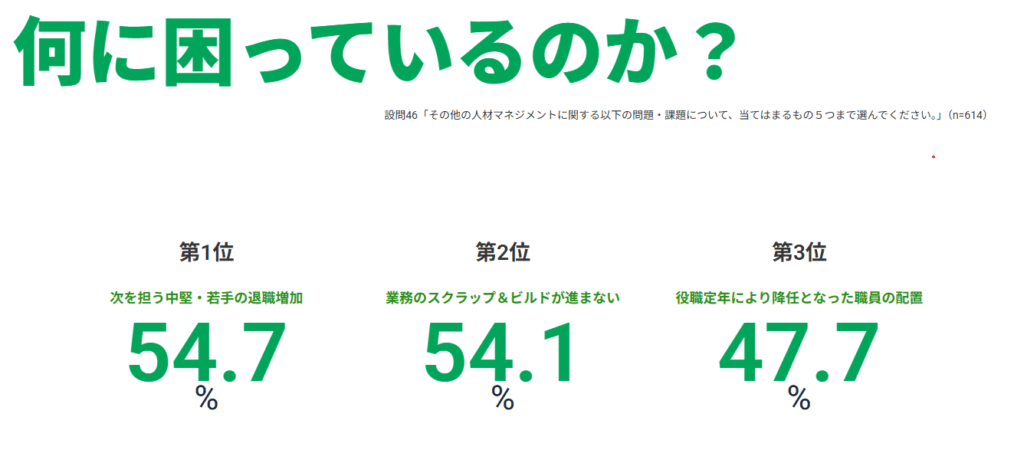

2025年に弊所で実施した「組織人材マネジメント調査」で、自治体が直面する人材マネジメントに関する課題・問題を聞いている。

https://maniken.online/jinji/

最大の課題・問題として「次を担う中堅・若手の退職増加が問題」54.7%があがった。

調査結果はつづいて「業務のスクラップ&ビルドが進まない」が54.1%、さらに「マネジメント職へ適性の高い職員の育成」「若手・中堅のキャリアデザインが描けない」「組織内で組織づくり・人材づくりの優先順位が低い」などがあがった。

いずれも組織や人材を考えるときの大きな課題ばかりである。

私の知人からも「若手・中堅層がキャリアを描けない」「やりたい仕事に就けない」「頑張っても報われない」といった声を聞く。

特に人口規模が小さい自治体を中心に余力がなく、「育てられず、守れず、期待にも応えられない」職場が広がっていることを懸念している。

こうした中堅・若手が置かれている実情については、次の「エンゲージメント調査」の事例でも紹介したい。

【実態⑤】中堅・若手にあるエンゲージメントの谷間

ある自治体で、全職員を対象としたエンゲージメント調査を実施した(回答率93.2%)。

いわゆる職員満足度ではなく、組織との相互貢献関係を示すエンゲージメントに焦点を当てたものだ。

職場全体の働きがいや組織への貢献度を測るだけでなく、世代や職位ごとの組織状態の可視化も行っている。

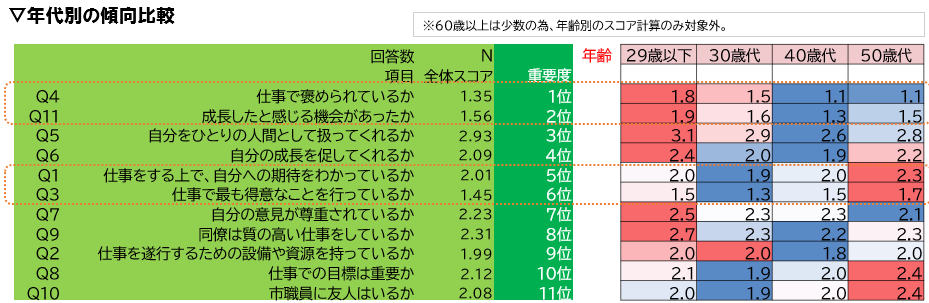

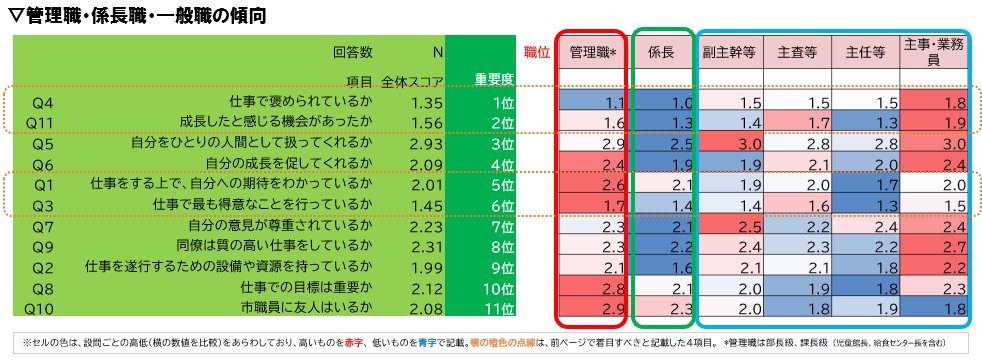

調査では、11項目にわたり職員の「期待の理解」「成長の実感」「褒められた経験」などを問うた。

そのうち、「回答者のエンゲージメント向上にとって重要度が高い」と回答されたにも関わらず、「エンゲージスコアが低い4項目」——すなわち「Q1:仕事への期待を理解しているか」「Q3:得意な仕事ができているか」「Q4:褒められているか」「Q11:成長したと感じる機会があるか」——については、優先して改善すべき領域と設定した。

逆に捉えれば、「仕事の目的や期待が理解できていない」「自分の特性にあった得意な仕事ができていない」「上司や同僚から褒められていない」「仕事で成長したと感じる機会が少ない」職場、ということだ。

これは人材マネジメントが機能していない、ということと同義である。

特に所属長が、現場の成長支援や承認、役割の明確化といった基本的なマネジメント行動を十分に実施できていないことが、問題の核心にある。

※注:自治体の特定につながらないよう、回答数は削除し、数値は少し変えている。

調査結果の中でも注目されるのは、「褒められる」や「成長の実感」といった心理的報酬の不足が特に係長職や40代で著しく低いことであり、年齢別分析では、明らかに「40代の谷」が存在し、成長実感や支援体制が欠如していることが分かる。

特に係長職は全11項目のうち7項目で最低スコアを記録し、まさに組織のエンゲージメントの“谷間”に陥っている状態だ。

もちろん自治体には、福利厚生、人事評価、研修制度など、人事面のさまざまな制度がある。

しかし、それらが十分に機能していない、あるいは効果が実感されていなければ意味がない。

特に中堅層に対する成長支援やフィードバック機会の創出がなければ、「期待されていない」「自分の力を活かせない」と感じてしまうことになる。

中堅層という、経験知見が一定レベル以上に高まった人々にとって、「期待される役割の明確化」「背負う目標が向かう先の目的や意義から感じるやりがい」等がモティベーションの源泉なのであり、それらが不足することで職員の疲弊が深まり、それを放置すれば、いつのまにか静かに職場を去っていく事態は避けられない。

このような状況を良くも悪くもするのが、「業務分担を決める」「人事評価を行う」という責任と権限を担う「所属長による人材マネジメント」なのである、ということを強く確認しておきたい。

今、自治体の経営層が直視すべきこと

「次を担う中堅・若手が辞めている」という事実は、単なる人材の流出にとどまらない。

それは、地方行政の持続可能性を根底から脅かす事態である。

この現実を前にして、”職員消滅”という言葉に秘めた危機感が、経営層を始め、多くの団体の幹部職員に少しでも伝わることを願いたい。